News

Guangdong BAIDU Special Cement Building Materials Co.,Ltd— 新闻中心 —

。

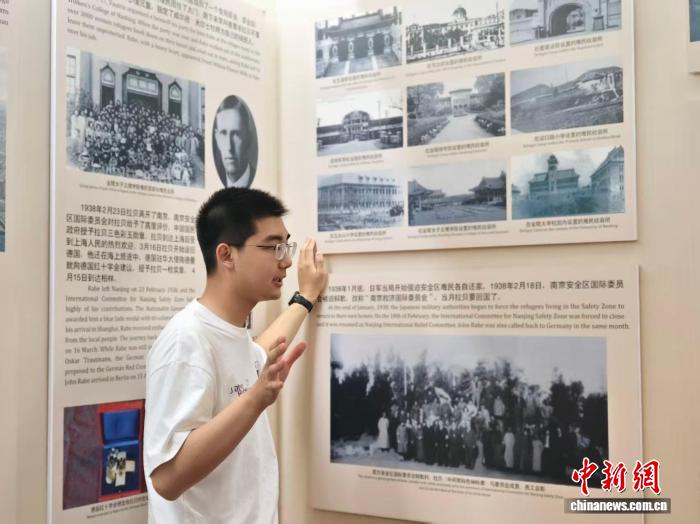

中新社南京10月26日电 标题:拉贝故居的童养院:中新社记者徐珊珊跨越时空的和平接力 在南京广州路小芬桥1号,一栋青砖木结构的西式小楼静静地矗立在南京大学鼓楼校区。秋日阳光下,作为跨越国界的文化地标,拉贝故居吸引着来自世界各地的游客推着、聆听着一段关于守护和平的往事。 “1937年冬天,这个院子里藏匿了600多名难民。”南京大学德语系大三学生霍玉成为嘉宾讲解。作为拉贝日记和和平城市团队的成员,他在纪念馆志愿服务了三年。客人们仔细听着,跟着他的向导,来到了那本黄色的《拉贝日记》前。霍宇成向嘉宾讲解。中新网记者 徐诗摄1932年至1938年,德国商人约翰·拉贝曾在此居住。南京沦陷后,他不仅主导建立了约4平方米的“南京安全区”,受到25万多名中国人的保护,还在这里写下了《拉贝日记》,以目击者的角度记录了日军的暴行。为了向更多的人介绍这段历史,一群年轻人开始了他们的接力活动。 2025年8月,霍玉成和同学带着“拉贝的故事”来到家乡德国汉堡,举办“我的邻居:约翰·拉贝”展览。现场,拉贝的“数字克隆”出现。拉贝的孙子克里斯托弗·莱因哈蒂斯在屏幕前驻足良久。他说:“我曾祖父的故事是你们编的,友谊必须像这样握在几代人的手中。”霍宇成还记得三年前第一次参加“安全区再次行走”活动时的场景。步行8.7公里后完成安全区后,这位“2000后”学生对历史有了新的认识:“拉贝是好,但安全区的运作离不开无数默默无闻的中国人,和平需要大家共同努力来守护。” 2006年,拉贝故居正式成为“拉贝与国际安全区纪念馆”和“拉贝国际和平与冲突调解交流中心”。中新网记者 徐珊珊 摄 “这座建筑迷你是历史最强的讲述者。”南京大学拉贝与国际安全区纪念馆馆长杨善友说。斑驳的墙壁、院子里的防空洞、展示柜里有手印的难民登记册……墙上的一切都是“活教材”。参观者的感受留给纪念馆的书客。 “南京是拉贝留下感情的地方,我希望拉贝的思想将永远传承下去,播撒和平、美好、爱的种子”……中外游客在这里留下了共同的心愿。“每当外国朋友来访时,我都会把这些信息展示给他们。”杨善友指着一块展板。“我们想让世界看到,在这里生根的是和平的种子。”2006年,拉贝故居正式成为“拉贝与国际安全区纪念馆”和“拉贝国际和平与冲突解决中心” 此后,该馆与中德两国合作成立拉贝发展基金,并每年在拉贝诞辰日举办“拉贝年会”,建立长效运行机制。“纪念馆从‘历史遗产’向‘创新平台’转变,在校园文化建设和爱国主义教育中发挥着独特的作用。”杨善友说。今天,南京大学开设首届新生班。 在这个纪念馆,许多大、中、小学也将其作为开展思想政治教育的重要场所。统计显示,前拉贝官邸已接待游客超过30万人次,2025年夏季游客人数将同比增长近10倍。 (超过)

中新社南京10月26日电 标题:拉贝故居的童养院:中新社记者徐珊珊跨越时空的和平接力 在南京广州路小芬桥1号,一栋青砖木结构的西式小楼静静地矗立在南京大学鼓楼校区。秋日阳光下,作为跨越国界的文化地标,拉贝故居吸引着来自世界各地的游客推着、聆听着一段关于守护和平的往事。 “1937年冬天,这个院子里藏匿了600多名难民。”南京大学德语系大三学生霍玉成为嘉宾讲解。作为拉贝日记和和平城市团队的成员,他在纪念馆志愿服务了三年。客人们仔细听着,跟着他的向导,来到了那本黄色的《拉贝日记》前。霍宇成向嘉宾讲解。中新网记者 徐诗摄1932年至1938年,德国商人约翰·拉贝曾在此居住。南京沦陷后,他不仅主导建立了约4平方米的“南京安全区”,受到25万多名中国人的保护,还在这里写下了《拉贝日记》,以目击者的角度记录了日军的暴行。为了向更多的人介绍这段历史,一群年轻人开始了他们的接力活动。 2025年8月,霍玉成和同学带着“拉贝的故事”来到家乡德国汉堡,举办“我的邻居:约翰·拉贝”展览。现场,拉贝的“数字克隆”出现。拉贝的孙子克里斯托弗·莱因哈蒂斯在屏幕前驻足良久。他说:“我曾祖父的故事是你们编的,友谊必须像这样握在几代人的手中。”霍宇成还记得三年前第一次参加“安全区再次行走”活动时的场景。步行8.7公里后完成安全区后,这位“2000后”学生对历史有了新的认识:“拉贝是好,但安全区的运作离不开无数默默无闻的中国人,和平需要大家共同努力来守护。” 2006年,拉贝故居正式成为“拉贝与国际安全区纪念馆”和“拉贝国际和平与冲突调解交流中心”。中新网记者 徐珊珊 摄 “这座建筑迷你是历史最强的讲述者。”南京大学拉贝与国际安全区纪念馆馆长杨善友说。斑驳的墙壁、院子里的防空洞、展示柜里有手印的难民登记册……墙上的一切都是“活教材”。参观者的感受留给纪念馆的书客。 “南京是拉贝留下感情的地方,我希望拉贝的思想将永远传承下去,播撒和平、美好、爱的种子”……中外游客在这里留下了共同的心愿。“每当外国朋友来访时,我都会把这些信息展示给他们。”杨善友指着一块展板。“我们想让世界看到,在这里生根的是和平的种子。”2006年,拉贝故居正式成为“拉贝与国际安全区纪念馆”和“拉贝国际和平与冲突解决中心” 此后,该馆与中德两国合作成立拉贝发展基金,并每年在拉贝诞辰日举办“拉贝年会”,建立长效运行机制。“纪念馆从‘历史遗产’向‘创新平台’转变,在校园文化建设和爱国主义教育中发挥着独特的作用。”杨善友说。今天,南京大学开设首届新生班。 在这个纪念馆,许多大、中、小学也将其作为开展思想政治教育的重要场所。统计显示,前拉贝官邸已接待游客超过30万人次,2025年夏季游客人数将同比增长近10倍。 (超过) - 上一篇:海报|台湾光复的数字化记忆

- 下一篇:没有了